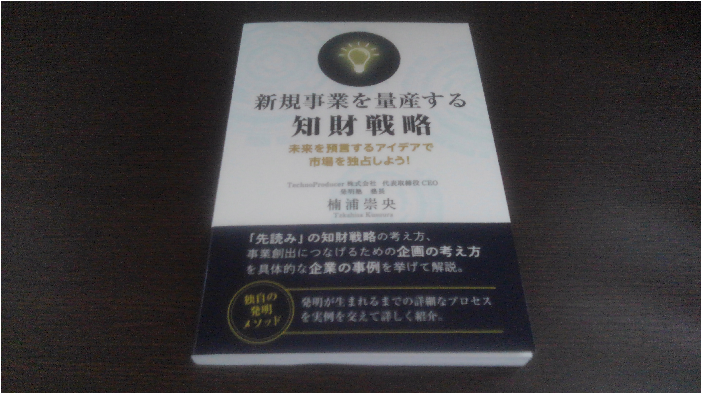

発明の指南書である。通販サイトのアマゾンにおいて先ずは電子書籍として発行された。発明は特許制度の主役であり、また、この手の書物としては異例にレビュー数が多くなっていることから、気にはなっていたが、電子書籍では読みにくいので購入を見送っていたところ、製本化もされたので購読することになった。著者は大手メーカーの元技術者で現在は発明塾を主宰して技術者や学生に独自の手法よる発明の創出を指導されているとのことであり、知的財産法の専門家ではない。以下、気になった記述を抜粋して寸評し、最後に総評を述べる。 ニューノーマルに関して(その1)「『働き方改革』『デジタル化(DX)』など、新型コロナウイルスをきっかけに世の中は一気に変わりつつあります。そして、さまざまな分野で『ニューノーマル』が謳われるようになりました。企業の知財戦略においてもそれまでの常識を一新するニューノーマルの時代が到来しており、今後ますますこの流れは加速すると僕は考えています」(15頁)、「モノをつくる前のアイデアの段階で特許を取得するやり方が、ニューノーマルです。知財業界では、このようなモノをともなわない発明で取った特許を『アイデア特許』と呼んだりします。日本では、こういう特許の取り方は技術者から見ると邪道なイメージがあり、これまでずっと否定されていたんです。特にメーカーでは、現場で工夫して実際に上手くいったものや、自分たちが現在販売している製品に関する発明や特許の方が価値がある、という考えが根強かったんですね。でも、今は発明や特許の価値評価の基準が変わり、それで自社の事業価値が現在どれくらい上がっているかで判断するのではなく、世の中のどれくらいの人が今後使うかという視点で評価する時代になりました。自分たちがいま所有している技術や事業を守る、という視点ではなく、今後、どのような機会が生まれるか、それを先取りして陣取りができないか、そういう考え方です」(19頁)、「先読みによる特許取得と活用が日本におけるニューノーマルになってきた、そんな感じですね」(20頁) 特許を受けるためには発明は完成したものでなければならない(未完成の段階では特許法上の「発明」とはならない)が、完成したものであるか否かは特許請求の範囲や明細書の記載要件であるサポート要件や実施可能要件を満たすか否かによって判断されるので、本書の上記の記述のように「モノをつくる前のアイデアの段階」であっても、それらの要件を満たすように明細書や図面を作成できるのであれば、試作や実験を待たずに特許出願をしても何ら問題はなく、むしろ(先願主義を勝ち抜くため、すなわち、本書の上記の記述のように「先取りして陣取り」するためには)そうすべきである。そして、その後に行った試作や実験の結果を明細書や図面に取り込んだり新たな特許請求の範囲を作成する必要が生じれば、最初の出願から1年以内に、優先権の主帳を伴う新たな特許出願に乗り換えればよい。このような出願の戦略はこれまでも少なからず行われてきた(本書の上記の記述のように知財業界において「アイデア特許」と呼ばれたり技術者から邪道扱いされているようなことは定かでない)が、本書の上記の記述が唱えるニューノーマルにおいては必須の戦略になると思われる。 ニューノーマルに関して(その2)「発明について、もう一つこれからの時代に求められていることがあります。設計図や仕様書が書けるところまでだと、発明ではあるけれど、やはりそれは『設計図』や『仕様書』のままです。要するに、単なる技術文書止まりなんですね。実現に向けて、それで人が動き出すというところまでいきません。自社の技術で実現可能か、難しいのであれば外部のどのような技術を利用する必要があるのか、その技術を持っている企業は具体的にどこか、特許戦略はどうするのか、そして『儲かる』のか。実現するために必要な検討項目がまだまだあります。それらを書き加えたものが『企画書』です。ただ、アイデアを発明に育て、それをさらに企画に仕上げるという作業を、一気通貫でできる人ってほとんどいないんです」、「自分のアイデアをビジネスに繋げようと思ったら、一気に、素早く全部やらないとダメですよね。モタモタしていると誰かに市場を取られてしまいますので、必然的にそうならざるを得ません」、『一気通貫とスピード』が、もう一つのニューノーマルです」(24頁) 企画書の作成までを発明者自身で一気通貫に行うことが困難であれば、少なくとも特許出願までを発明者自身で行うことをもう一つ(二つ目)のニューノーマルとしてはどうだろうか。特許法上、発明の完成はサポート要件や実施可能要件を満たすように明細書や図面を作成して証明しなければならないことからすると、特許出願までが発明を完成させる行為に含まれると考えてよいからである(ちなみに、特許出願をせずにノウハウとして秘匿する場合であっも明細書や図面を作成して確定日付を得た上で保管しておくと将来の先使用権の証明に役立つので同様と考えられる)。そして、そうすることよって、弁理士に依頼した場合の発明を理解するための時間その他の弁理士が特許出願をするまでに費やす時間が不要となり、その時間の分だけ出願が遅れることによるリスクを排除できるというメリットも得られる。少なくとも特許出願までを他人に先んじて済ませておけば、他人がその後に有力な代替発明を完成させて市場に参入しない限りは、本書の上記の記述のように「モタモタしていると誰かに市場を取られてしま」うこともないのである。 ニューノーマルに関して(その3)「知財戦略の立案と実行の核になる発明創出について、ニューノーマルの時代に最低限知っておいて欲しいことをお話しました。最後に一つ大事なことをお伝えしておきます。発明は、特許発明、しかもできるだけ強い特許になる発明にしないといけないんですよ、ということです。特に技術者には、技術的発明と特許発明は別ということを知っておいてほしい。思いついたアイデアをそのまま権利化するのではなく、それがどんなマーケットを狙ったものか、実現するとしたらどういうビジネスモデルになりどこでどう儲けるのがよいのか、どこのどんな技術を利用する必要があるのか、将来どんな技術が出てきそうか、それを踏まえるとどんな特許として出願するのが良いのか、ビジネス上の果実や戦略を考慮しながら、新規事業を加速する『強い特許』になる発明を改めて創出する必要がある、ということです。そしてできれば、発明提案書から企画書まで全部書く。企画書があって、正しい知財戦略と強い特許があれば、適切な人たちを巻き込める。それが、これから求められる新規事業開発の進め方だと思います」(33頁) 本書の上記の記述における「強い特許」とはどのような特許権を意味するのか定かでないが、特許権として理想的なものは「広くて強い」特許権である。そして、ここでいう「強い」は無効になりにくい(無効理由を発見しにくい)ことであるので、本書でいう「強い特許」は「広い」(回避しにくい)特許権のことであるように思われる(「強い」は多義的な用語なので、論者によって意味合いは異なり得る)。広い特許権となるためには、特許請求の範囲や明細書の記載要件を満たす限りにおいて発明の構成要件(を表す用語である名詞、形容詞、動詞、副詞)をできるだけ少なくかつ上位概念的(機能的)に記載すればよく、また、発明を(物と方法、単純方法と生産方法、完成品と部品、本体と付属品のように)多面的に捉えていくつもの請求項に記載したり重要な実施の形態を別個に請求項に記載することも効果的な場合がある。また、特許権の範囲(特許発明の技術的範囲)は最終的には裁判所によって特定されるのであるから、裁判所がどのように解釈するかを(判例に基づいて)予測しながら記載することも重要である。以上のことを踏まえて発明者自身で広い特許権となるように特許出願をすることが望ましいが、万全を期したければ、最初の出願から1年以内に、弁理士に依頼して優先権の主帳を伴う新たな特許出願(外国でも特許権を取得したい場合はPCT出願)に乗り換えればよい。そうすると、最初の出願は発明者自身で行い(スピードを最優先するのであれば、発明提案書レベルでも構わない)、その後1年以内に(この期間内であっても、できるだけ早く)、弁理士に依頼して優先権の主帳を伴う新たな特許出願に乗り換える(アップグレードする)までが、二つ目のニューノーマルといってよいかも知れない(ちなみに、最初の出願に必要な金銭は特許庁に支払う手数料1万4千円のみなので発明者にとって金銭的に大きな負担の追加は発生しないし、近年の日本における特許出願件数の減少に歯止めをかける一手段ともなり得る)。 特許権の効力に関して(その1)「知財戦略・特許戦略もニューノーマルの時代に突入し、新規事業には欠かせないものになってきている、ということはなんとなく分かりましたね。では、そもそも特許を取ると何がうれしくて、どんな得があるのでしょうか? セミナーで『特許権って、要するに何ですか?』と質問をすると、『特許権は独占排他権(独占的に使用する権利であり他者に使わせない権利)です』という答える人が多いですね。確かに、法律上の定義はそうかもしれません。でも、事業や経営の視点では、それは誤認だと僕は思っています。経営や事業において、特許は『独占権』というよりは『経営上のオプション』なんです。わかりやすく言うと、使わせる・使わせないを決める権利なんです。特許って他者に使わせることもできるので、使わせるか使わせないかを後で決められるようにすることだ、と思ってください」(37頁)、「出願したとしても特許が取れるかどうかは分かりません。また、取得できたとして他者を排除するか、ライセンスして使わせるかなど、いろいろ利用方法がある。けれども、とにかく一旦、使わせるか使わせないかを決める権利を買いに行く。特許を出す、特許を取るとは、そういうことです」(38頁) 特許法から解釈される特許権の定義は、正確には本書の上記の記述ように「独占排他権(独占的に使用する権利であり他者に使わせない権利)」ではなく「独占権(他者による実施は原則として違法とされ、それによって特許権者は実施を独占することになる)」と「支配権(他者による実施を支配する権利、すなわち、特許法が認める実施権を与えることによって他者よる実施を違法から適法にする権利)」なのであるが、そのような法律的な言い回しから離れるならば、本書の上記の記述のように「経営や事業において、特許は『独占権』というよりは『経営上のオプション』なんです。わかりやすく言うと、使わせる・使わせないを決める権利なんです」ではなく「特許発明を実施した商品やサービスの市場への供給をコントロールする権利」(特許権者自身よる供給は独占権により、他者よる供給は支配権により、コントロールできる)であるとしたほうがより分かりやすいように思う。 特許権の効力に関して(その2)「特許は『オープンイノベーションツール』と捉えることもできます。独占排他権を獲得するのだけれど、独占するかどうかは本人次第であり、他者に使わせることも可能だ、ということです。特許化しておくことで、使わせる(ライセンスする)、一緒に取り組む(アライアンスを組む)、またはもっとうまく使ってくれそうなところに譲渡や売却をするといった活動ができるようになる。僕は『特許はアイデア流通のツールだ』と言っていますが、特許を上手く使えばイノベーションの障壁を下げることができるんですね」(40頁)、「スタートアップや中小企業は、人数や予算からの面から何十件も特許取得するのが難しいかもしれませんが、それでも将来の可能性を見越して、できるだけアイデアを特許化して出願していかなければ生き残れない時代です。少しでも早く特許やほかの知財を取得していれば、安心してアライアンスを組むことができ、事業拡大に繋がります。特許は経営のツールであり、事業拡大の武器ということです。なので、特許戦略は経営者の管轄であり、経営戦略の重要なパーツなんです」(42頁) 本書の上記の記述における「オープンイノベーション」は、共同研究のような発明前のものではなくクロスライセンスのような発明後のものであると思われる。特許権は分かりやすく言えば「特許発明を実施した商品やサービスの市場への供給をコントロールする権利」であるが、特許権者の異なる複数の特許発明が実施される商品やサービスについては、各特許権者は単独で市場への供給をコントロールすることはできず、市場へ供給するには大なり(全特許権者間で包括的に)小なり(各特許権者間で個別的に)アライアンスを組まなければならないので、そのカードとして特許権は必須である。そうすると、特許権は本書の上記の記述のように「アイデア流通のツール」ではなく(スタートアップや中小企業にとって大企業と)「アライアンスを組むためのカード」としての一面も有しており、それゆえに、本書の上記の記述のように「特許は経営のツールであり、事業拡大の武器ということです。なので、特許戦略は経営者の管轄であり、経営戦略の重要なパーツなんです」ということになると考えられる。 特許情報の活用に関して(その1)「新規事業や発明創出って、言ってみれば課題解決のソリューション提案なんですよね。新規事業のネタ探しは、多くの場合、まず課題探しから始まります。次にその課題を、どう解決するかを考える。事業化とは、この課題と解決をセット商品として仕上げて売っていくというイメージになります。『こういうことでお困りではないですか、それなら我々が解決しますよ』そんな感じです。課題というのは解決するより見つける方が大変だと言われます。そして、課題が重要であればあるほど、発明や事業の価値は高くなります。なので、僕はいつも『発明の価値は課題で決まる』『発明創出とは課題探し』と言っています。その『課題』探しに、特許が使える」(70頁)、「特許は字面をそのまま読むものではありません。なぜなら、特許のほとんどは、思いついたアイデアをそのまま説明したものではなく、取りたい権利になるように翻訳されているからです。『発明』は多くの場合、次のような作業を経て『特許』に翻訳され、生まれ変わります。まず、技術者や開発者が、思いついたアイデアを書いた発明提案書を出します。受け取った知財部では、例えば『技術者はこれが課題だと言っていますが、別の課題を設定し直した方が、権利は取りやすいかもしれないですね』というような議論をします。そういう議論を通じて、全然違う『特許用の発明』に生まれ変わることがよくあります。多くの場合、この『生まれ変わった発明』が特許出願されているんです。ですので、情報の字面だけを読んでもあまり意味がないというか、かえって混乱するというか、ミスリードになる場合があります。これを知らないと特許は読めません。多くの人が、なんとなく特許は読みづらいなぁと感じている理由の一つかもしれませんね。ということで、いわば『逆翻訳』して元の発明を推定することが必要になってきます」(72頁)、「課題探しのために特許や論文を読むのは、良いことです。読まないよりは良いのです。だけど、実際にそこには、本当に自分が取り組まないといけない課題は書いてないので、部分的に書かれている課題の根底にあるもっと深い課題をえぐり出すことが必要なんです。説明が分かりづらいですね。ごめんなさい。例えば、Xという課題に取り組んでいる人がいるとします。調べていくと、ちょっと離れたところにYという課題に取り組んでいる人がいました。でも両方を同時に解決している人はいない。その背景には、実はZという課題があって、それが原因で、XとYはトレードオフになっているようだ。これに自分で気がついて解決に取り組む、という感じですね。書いてない課題を探して解く。このタイプの発明の典型の一つが、今説明した、トレードオフを探り出して、その根底にある課題を見抜いて解決することです。多くの人は、専門外の分野の発明の場合、課題と思われるものをいろいろ挙げて解決してみようとする中で、『あーなるほど、これがトレードオフの根底にある課題みたいだな、これを解消したらすべてうまくいきそうだ』と分かるようです。問題の構造が複雑すぎて、解く前には理解できないんですね。解きながら、理解が深まっていく。そんな感じですね」(138頁) 発明にとって課題の設定は最初の一歩となる不可欠なものであり、また、解決する需要が大きい課題であればあるほど、その発明を実施した商品やサービスの需要も大きくなる(特許権はその需要に対する供給をコントロールする権利である)ことからすると、本書の上記の記述のように「『発明の価値は課題で決まる』『発明創出とは課題探し』」であることは疑いない。そして、本書の上記の記述によれば「『課題』探しに、特許が使える」とのことであるが、特許情報(特許公報によって公開された特許請求の範囲、明細書、図面)に記載された課題はその発明によって解決されているはずである(そうでなければサポート要件違反となる)ので、特許情報による課題探しは、解決済みの課題を別の新たな発明によって解決する需要を見出せる場合やそもそも課題を解決できていないこと(サポート要件違反)を見抜ける場合に限られるようにも思えるが、本書の上記の記述のように個別に解決済みの複数の課題間のトレードオフを探り出して課題に設定することも有用であることが分かった(数値限定発明の課題に多そうである)。特許情報以外から探し出された課題については、その課題が何らかの発明によってすでに解決済みであるか否かを調べるために特許情報を参照することが必要である(なお、最新の特許情報であっても出願から公開まで最大で1年6月のタイムラグを含んでいることに留意しなければならない)。ところで、サポート要件は、かつては特許請求の範囲に記載された発明がそのまま明細書にも記載されているだけで満たす(単なる形式的な要件)と解されていたが、現在では特許請求の範囲に記載された発明によって課題が解決されることを当業者が明細書を読めば理解できることが要求されている(実体的な要件)ことからすると、課題や効果の記載は正確でなければならず、(進歩性の点で有利となるための)誇張や(他人による代替発明を阻止するための)隠蔽の類は通じないようになってきているので、本書の上記の記述のような「ミスリード」が生じる可能性は低くなっているように思われる。 特許情報の活用に関して(その2)「他の人が絶対やってなさそうなところまで、一度徹底的に考えて『ここまでやっているけど、この先はやってないんだな』と、ギリギリのところがどこかを確認していきます。実はこれ、『進歩性』といわれる特許審査の基準の話に近いんです。『やっているかやっていないかと言われれば、まぁ、やっているかもしれない、ぐらいの微妙な情報は出てくるんだけど・・・』というようなところが、新規事業としてチャンスがありそうなところですよね。これが、特許制度の話と繋がっているんです。だから特許情報は面白いし、使えるんです。どうです、特許が読みたくなってきたでしょ? 特許制度、特に進歩性と呼ばれる、発明が特許になるか判断する基準を理解していると、特許も読みやすくなるし、アイデアも出しやすくなる。そんなイメージを僕は持っています。これを知財部の方にお話しすると、ほとんどの方が『なるほどね』と納得してくれます。技術者の人も、知っておくと特許の読み方が変わってくると思いますよ。特許をきちん読みたかったら、特許戦略に加えて『進歩性』についても良く理解してくださいね」(87頁)、「理想的な優れた発明って、天才の頭に空から降って湧いてくるものではなくて、既存のアイデアや特許を地道に解析し、掘り下げた先に到達できるものです。まさに『発明は発明から生まれる』です。なので、発明に終わりはありません」(121頁) 進歩性の言及があることは嬉しく思うが、残念ながら具体性に欠けている(著者が進歩性についてどの程度に理解しているか不明である)。おそらく進歩性のライン(境界線)のことを言いたいのかも知れない。本書の上記の記述における「やっているかやっていないかと言われれば、まぁ、やっているかもしれない」というラインがそれである。特許情報その他の情報や実物によって開示されている発明は新規性を有さず、未だ開示されていないけれども「やっているかやっていないかと言われれば、まぁ、やっているかもしれない」発明は進歩性を有さないのである。したがって、進歩性を有するため(すなわち、特許を受けるため)には、「やっているかやっていないかと言われれば、まぁ、やっているかもしれない」というラインを超えなければならない。そして、「やっているかやっていないかと言われれば、まぁ、やっているかもしれない」といえるためには、客観的な根拠(証拠)が必要であり、それは「動機付け」と呼ばれている(動機付けとなるものは判例によっていくつか確立されているが、ここでは割愛する)。ところで、本書の上記の記述の後半も、前半とは文脈が異なる記述であるが、進歩性の一面を表している。発明の構成は通常は(発明者が認識しているか否かを問わず)いずれかの発明の構成の全部や一部の組合せからなっており(そうでない場合、すなわち、いずれの発明の構成にも見られない新規な構成要件がある場合は、直ちに進歩性を有すると判断される)、本書の上記の記述のように「発明は発明から生まれる」といえるのであるが、そのような発明が進歩性を有するためには、組み合わせる「動機付け」がない(動機付けとなるものが発見されない)ことが必要となる(本書の上記の記述の前半風にいえば「組み合わせているか組み合わせていないかと言われれば、まぁ、組み合わせているかもしれない」というラインを超えなければならない)。そうすると、(主婦の発明の如く)簡単な構成要件の組合せからなる発明であっても動機付けがなければ進歩性を有するし、複雑な構成要件の組合せであっても動機付けがあれば進歩性を有さないことになり(予測できない顕著な効果を生ずる場合は進歩性を有するという例外はある)、進歩性という呼称は(格好は良いが)実体を必ずしも適切に表したものではないことが分かる(意匠法における創作非容易性のように実体を端的に表した非容易想到性という呼称も一応ある)。 以上、気になった記述を抜粋して寸評を述べたが、最後に総評を述べる。本書はタイトルに「知財戦略」とあるが、何らかの具体的な特許戦略(特許制度の戦略的な活用方法)までを指南するものではなかった。発明の指南書(課題の設定から発明の完成までの考え方を指南したもの)止まりである。寸評では取り上げなかったが、本書の核心は後半から始まる実践編(著者の指導の下で発明塾の塾生が創出した二つの発明の事例が紹介されている)にあると思われる。いずれにしても、発明の指南書としての論評は本旨ではないので控えるが、アマゾンのレビューを信用するならば読者(技術者がメインであろうが、タイトルに惹かれた特許関係者も少なくないかも知れない)には好評のようであり、これにケチをつけようとは全く思わない。

|

||||||